Votre ordinateur fonctionne sous Windows 10, et vous savez qu’à partir du 14 octobre 2025, sa sécurité pourrait être compromise ? Avant de courir acheter un nouvel appareil, prenez un moment pour envisager des solutions plus durables. Cet article vous aidera à faire un choix éclairé, bénéfique pour :

- Votre portefeuille, en évitant une dépense inutile ou prématurée

- Votre temps, en vous épargnant l’achat et la réinstallation de tous vos logiciels

- Votre sécurité informatique, en restant protégé

- Votre impact environnemental, car un ordinateur neuf a déjà généré 70 % de ses émissions de CO₂ dès sa fabrication (source : DataGouv).Voici donc 10 solutions concrètes, présentées comme autant de « fenêtres ouvertes » pour concilier sécurité, économie et écologie !

- Fenêtre fluidité : Passer à Windows 11

Si votre ordinateur est récent, il est certainement compatible avec Windows 11. La mise à jour est gratuite et peut se faire sans compétences techniques particulières.

Si votre ordinateur semble ne pas supporter Windows 11, d’autres fenêtres restent ouvertes :

- Fenêtre sérénité : Prolonger jusqu’en 2028 avec l’ESU

Microsoft vient de prolonger en Europe les mises à jour de sécurité pour Windows 10 avec le système ESU. Prolongation gratuite la première année dans de nombreux cas, et renouvelable jusqu’en 2028. Profitons de ce dispositif pour rallonger la durée de vie de nos ordinateurs et préparer notre transition sereinement.

Si à cette étape, vous n’êtes pas totalement à l’aise techniquement, ouvrez vite la prochaine fenêtre 😉

- Fenêtre « coaching informatique »

Votre travaillez certainement déjà avec votre conseiller matériel préféré qui vous assiste pour les paramétrages, réparations, sécurité etc. C’est le moment de lui faire appel en lui demandant de concilier : sécurité, économies et écologie. Même s’il n’est pas encore sensibilisé à l’impact environnemental du numérique, vous pouvez l’y inviter en tant que client.

- Fenêtre réglages : Ajustements logiciels

Parfois, un simple réglage (pilotes, mémoire, mises à jour) peut suffire à rendre votre PC éligible à l’installation de Windows 11. Un professionnel saura donc facilement diagnostiquer et corriger cela.

- Fenêtre grand nettoyage et réinstallation Pro.

Si votre ordinateur est lent ou instable, profitez de cette occasion pour repartir avec une installation propre et Pro.

Demandez à votre conseiller de faire des sauvegardes puis reformater votre ordinateur et tout réinstaller proprement (Windows 10 ou 11, selon la compatibilité). Là encore, vous pouvez agir au niveau « sobriété numérique » en allégeant votre disque dur de tout ce qui est inutile ou périmé.

- Fenêtre Upgrade : Le coup de jeune matériel

C’est rare, mais il peut suffire d’ajouter de la mémoire (RAM) ou d’installer un disque SSD adéquat pour que Windows 11 passe ! Et cela peut lui redonner un second souffle pour plusieurs années. Résultat ? Un ordinateur plus rapide, sans avoir à en racheter un nouveau.

- Fenêtre Optimiste et Engagée

Comme Microsoft a déjà fait un pas récemment pour éviter à des ordinateurs fonctionnels d’aller à la casse, nous pouvons être optimistes pour qu’ils prolongent encore Windows 10 et sauvent d’autres millions de PC. Et donc agir concrètement pour le climat aussi !

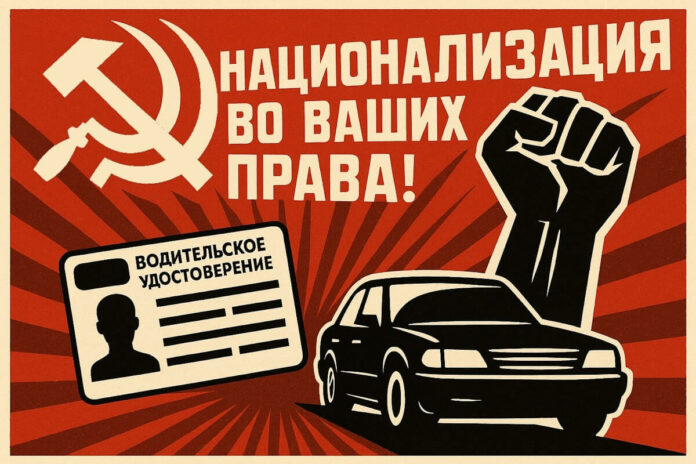

Pour montrer notre préoccupation, signons par exemple la pétition lancée par une coalition de 22 organisations (UFC-Que Choisir, HOP, Emmaüs Connect…) Non à la taxe Windows !

- Fenêtre long terme : Windows 10 LTSC

Votre conseiller vous proposera peut-être d’installer sur votre parc informatique Windows 10 LTSC (Long-Term Servicing Channel). Un système compatible avec les anciens PC dont les mises à jour sont assurées jusqu’en 2027 voire 2032 ! Il est plutôt destiné aux grandes structures mais à étudier !

Evoquez aussi les autres alternatives qui existent si vous ne tenez pas absolument à rester sur Windows comme Linux, Chrome OS…

- Fenêtre achat responsable (en dernier recours)

Si vous devez vraiment changer d’ordinateur, pensez au reconditionné : testé, garanti, moins cher et bien plus écologique. Et dans tous les cas, privilégiez un appareil durable, réparable et économe en énergie.

- Votre fenêtre Perso

Vous avez expérimenté une autre solution de numérique écoresponsable que nous n’avons pas listée ici et qui fonctionne. S’il vous plait, partagez-là avec vos consœurs et confrères ici ou ailleurs. Les générations futures vous remercieront.

Et maintenant, on fait quoi ?

- Vérifiez la compatibilité de votre PC avec Windows 11

- Profitez de l’ESU pour prendre votre temps.

- Echangez avec votre conseiller informatique : il vous guidera vers les solutions les plus durables.

- Choisissez la fenêtre qui vous convient, pour une transition sereine, pro, économique et responsable !